原创 2018-07-20高维学堂

2016年10月10号10点上线,上线6小时,卖出12万斤大米。下午15点30分,拿下京东和淘宝众筹大米品类第一。本期高维君带来“没想稻”CEO于鹏的热辣分享——如何从一个创意到一个品牌。

放下销售额过亿的企业,从0出发,勇气可嘉。创业过程中,许多做法和尝试并无对错可言。每位创始人分享的是自己用时间、人力和物力验证过或正在验证的宝贵经验,听者各取所需。

一、把产品从0做到1

我们看过许多互联网产品失败,都是因为产品没做好,就算营销和品牌做得再好,可能最后也是没用的。要确保你的产品有直接可以感受的东西,产品从0到1的过程一定要重视。

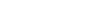

“没想稻”用180天的时间来做这个事,用小半年的时间打磨产品,产品0到1过程中最重要的是价值洞察——你的用户是谁,在什么样的产景下,为什么会消费这个产品。用户有没有一个完整的体验过程。

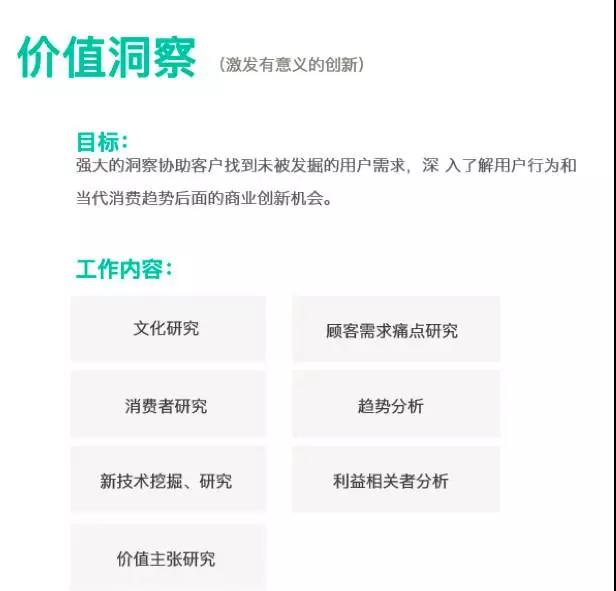

在这方面我上过很多课,整理过很多工具。比如说一个工具叫用户历程图,如果一个用户第一次考虑在家做一顿饭,这个过程是怎样的,在查菜谱和拍照的过程是他们比较愿意对外分享的。

所以我们当时设定一个目标是用户能在买了我们的米之后愿意晒单,用户是不大可能拍一袋生米,煮熟了再拍对我们没意义。想来想去,做了个围裙送给用户,上面有一些句子。后来在产品刷屏的过程中多数晒的就是这个图,这是我们去关怀我们的真实用户的思路的一个回报。

二、产品和用户研究(用户画像可能是失效的)

产品和用户研究这个过程,就是要找到产品的价值锚。用户不是一个人,用户是某一种痛点的集合。大家习惯说我们的目标用户是什么,再做一个用户画像。在某些产品下,这样是失效的。比如苹果手机,学生和老板都在用,其实很多产品很难用物理学的维度来界定你的用户。

”没想稻”的用户是谁?我们最后聚焦在妈妈群体,她们很想让孩子吃好饭,可是孩子往往不爱吃饭,更爱吃零食。重要的原因是市场上的很多米是陈米旧米,不好吃,还有一些米的品种本身就不好吃,比如南方的籼米肯定没有东北大米好吃。所以我们就定了一个小目标:让孩子们爱上吃饭。

很多人跟我说要把目标用户放大一点,赚得更多,我觉得原点用户不需要太多,圈定他们就好。如果只有5000个人,但是你解决了他们的痛点,就会成为你的核心粉丝。

确实我们的米也解决了很多家长的难题,孩子变得爱吃饭了,所以这个产品就是有价值的,这样传播点才有价值,未来才有价值。

去年有一本书很火叫场景革命,什么叫场景,就是什么时间什么人在消费你的产品,并带来什么价值,所谓的创新都来自于这样的排列组合。把自己的产品放到这个维度里,或许会发现很多以前没有发现的目标市场。

比如当时我有个同学说要做个海参产品,即食海参,不知道目标用户是谁,市场在哪里。我就给他大概理了一下,对小孩、对老人、对孕妇、对男人都有什么价值,市场上做男人和老人的比较多,但是做小孩孕妇的就不多,所以最后定在女性备孕市场。

三、确定差异化

确定目标用户之后,需要解决三个问题——你是谁,有何不同,何以见得,这一步是四两拨千金,非常重要。

我们是谁——五常大米,有何不同——是真的五常大米,何以见得——找很多“同稻中人”来做背书,这个做完之后才去想企业的名字。

起名字我考虑最多的是投放成本,我的定位老师认为没想稻的名字不好,没有品牌逻辑,不会成长为一个很大的品牌。在传统定位上是这样说的。

但我自己觉得还是不错的,因为现在最贵的是记忆成本,流量太贵了,传统定位认为你的品牌要在大众面前曝光7次或是13次,他们才能记住,如果品牌曝光之后,大家根本记不住,这个很可怕,不知道钱花到哪里去了。

我还是坚信我的成本论。因为这个名字,我们也获得一些免费的流量和关注,一些资本也会找过来要聊,说这个名字起得不错。当然,到底是好是坏,现在也没办法验证,因为还看不出结论。

定位清晰之后就要做商业模式">商业模式——利益相关者是谁,跟谁交易,利润来自于来里。说得再好最终还是要有现金流有盈利。

最早大米就是个贸易行为,而我们在做商业模式">商业模式的时候想,可不可以不从大米赚钱,从其它环节获得利润。为什么这么想呢?因为五常大米做的人特别多,成本也特别贵,如果按传统的逻辑来卖,我的米要卖到18块钱一斤,市场上其实五常米假的非常多,因为卖不出这个价,就掺假卖。

所以就在想,如果不赚米钱,去掉自己的利润,把一级分销商留下,把自己设计在商业模式">商业模式之外,未来是不是可以进入供应链其它环节去获得利润。我们正在尝试,希望有一天可以做到。

用户、员工、供应商都可以变成合作伙伴,比如oppo,vivo,就是把员工都变成合作伙伴,分享绝大多数门店利益,所以管理边界特别宽泛。

五、合理合法避税

大家做企业,其实都挺关心税收的问题,如果一成不变,光税收这块就是非常大的负担。

其实现在国家有很多税收优惠政策,比如在国家级贫困县注册公司,不仅上市也有优先权,还能返还百分之五十左右的增值税,所得税也会少很多。我们赚钱都不容易,合理合法避税是没问题的。要先想好注册地址在哪里,做好一个税收模型,尽量减少企业支出成本。

六、设计包装

剩下的就是设计包装等工作,一个好的品牌名一组好的海报一句好的slogan一条好的广告,在前面那些点确定好之后,到这个环节就很容易。

之前做产品的时候常常找个设计公司来谈一个下午,结果做回来的东西根本不是想要的,也说不清楚哪里不对,因为你也没办法很清楚地表达自己的需求。

七、企业文化和制度设计

再往后就是企业文化和制度设计,制度设计是个特别重要的环节,牵涉到整个企业的流程问题。

流程组织,我以前觉得马云说得太虚,整天说愿景说理想。直到我做没想稻时跟朋友聊,说我不想摊大了,就让家里吃饭挑剔的孩子吃碗饭,保证我的五常米不作假就可以,朋友就说这就是你的愿景、使命和价值观啊。我被触动到了,过年再回去听湖畔大学一些内容,听到上三板斧是愿景使命价值观,下三板斧人才制度kpi,就很能感同身受。

最后跟大家分享一下我最近的思考,在管理学界,把美国企业主流的经营哲学称为A(America)模式,把日本企业主流经营哲学称为J(Japan)模式。A模式最为显著的特点是聚焦,狭窄而深入;J模式,则宽泛而浅显。我们在定位上学到的是要做独立的专家品牌,更聚焦,也就是A模式。

京东就是J模式,什么都叫京东XX,阿里更倾向于A模式,淘宝支付宝飞猪等等,都是不一样的名字,但阿里也不是每一个线都叫新名称,也有很多延袭阿里品牌。所以我在想,是不是to b端的线可以延用原有品牌,涵盖面很广没关系,因为比较容易触达到用户,to c端的线就用子品牌。

关于众筹

首先众筹是一个仪式感的事情;第二,筹的不是钱,是智慧和资源;第三,通过众筹可以建立我们的初步信任状,比如说六个小时是淘宝京东第一,众筹金额是别人的3倍,这些在用户心智中是有作用的。万事开头难,怎么让别人在你特别想的时候信任你,众筹恰好可以解决这个问题。

众筹这件事有什么弊谈不上,只能说没做好。我们做的时候比计划只完成了百分之七八十,中间因为一些活动因为人力问题没有推,如果之前的准备更充份的话,可能会过五百万。比如媒体,我们当时认为准备150家媒体就可以,后来我发现他们最多就只推三拨,第四拨打死就不会推了,所以我的经验是,如果要投媒体,要把媒体分开。我们当时没想好。

Q:150家媒体资源是如何得来的?

我们没怎么花钱,全部是刷脸,靠以前的资源积累。媒体圈最重要的是不要想去做一模一样的硬广,你要让他们主动愿意去发,做好准备工作,比如针对新闻类媒体就要有新闻性质的稿件,针对人文类的媒体,可以写创始人如何请到食神的,这也符合它们的调性,你写好稿子,他直接发就行了。

Q:问卷怎么做?

其实关于用户研究部分,我个人的结论是不要作定量研究,只做定性研究;不要做大样本,只做一对一访谈;问卷设计非常重要,不能让他们觉得是在做访谈;不超过8个就可以解决问题,前提是要很清楚用户画像。

Q:我们也算是个北京蔬菜的老字号品牌,以前品牌都走超市,现在推广个人vip业务时,切入点也即痛点就是安全性,我们蔬菜的农残率把关很严格。但是发现安全这个问题是没有感知的,所以到最后在消费者那里变成便捷性新鲜等特性,后续消费就变成一个难题。不知道您怎么看?

用户愿意买就是说明他信任你说的安全性了,但是需要你在更多方面去提升价值。在如何证明安全这个事情上要有更多动作。我觉得你们的起点是没有问题的,我们未来可以有机会合作,因为有同一群用户。